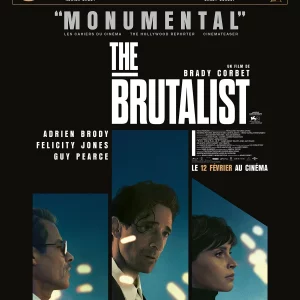

Deux raretés des seventies repris en salles : « Je veux seulement que vous m’aimiez » et « Deep end »

« Je veux seulement que vous m’aimiez » (1976) de Rainer Werner Fassbinder

Ce téléfilm, inédit hors Allemagne, réalisé en 1976 par Rainer Werner Fassbinder, est tragiquement d’actualité, prémonitoire comme beaucoup d’oeuvres du cinéaste allemand. Mélodrame social sobre et cruel, le film dresse le portrait d’un jeune homme que son enfance prédestine à un âge adulte tragique. Ignoré par ses parents quand il n’est pas franchement maltraité, ces derniers, couple de petits bourgeois, qui tiennent un restaurant dans une ville de province et s’apprêtent à le vendre pour profiter de la vie, voient son départ pour Munich comme un bon débarras pour s’installer dans une villa trop grande, le père volage, indifférent, la mère, dure, froide, intraitable.

——

photo Carlotta

Dans sa prison, un homme se souvient de la chronologie du drame : transparent ou fardeau pour ses parents, soulagés de la voir quitter la maison qu’il s’est épuisé à leur construire sur son temps libre, Peter part chercher du travail à Munich, auparavant, il s’est fiancé à Erika, gentille fille raisonnable. Maçon qualifié, il ne tarde pas à accumuler les heures supplémentaires pour gagner assez d’argent pour couvrir sa jeune épouse de cadeaux qui ne lui en demandait pas tant. L’appartement de location rempli de meubles achetés à crédit, les tentations de la grande ville aidant, arrive le jour où le chantier qui l’exploite n’a plus besoin de tant d’heures supplémentaires, le couple est alors aspiré dans la spirale du surendettement sans retour.C’est un film très fort, non seulement, la construction de l’enfance sinistre de Peter, qui voudrait tant que ses parents soient fiers de lui, le conduit à l’échec en recherchant la performance professionnelle mais il est happé, en relais, par la société de consommation, substitut vain de ses carences affectives par accumulation d’objets, synonyme de réussite sociale matérielle. Ce portrait d’un héros tragique tentant de combler le vide affectif par un trop plein de biens matériels qu’il ne peut en réalité pas s’offrir, ce qui le mènera à la folie, est glacé et terrifiant car tout à fait actuel dans notre société de profit où toutes les faiblesses des hommes constituent un marché.

photo Carlotta

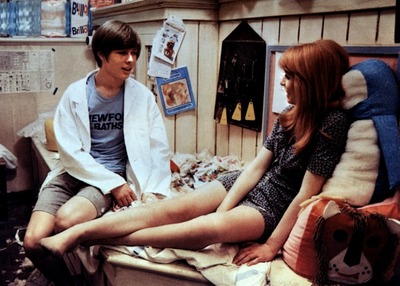

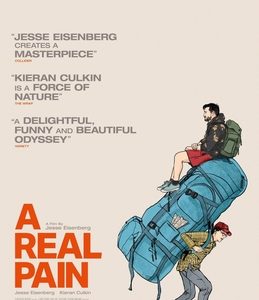

Le film, faussement paresseux, prenant son temps, évolue insidieusement de la comédie au drame. Les bains publics offrent un univers clos, asphyxiant, débordant d’une charge libidinale sous-jacente, qui sera au fur et à mesure du récit prête à exploser. La peinture écaillée, les flacons de shampoing bon marché, les appels presque suppliants des grosses dames seules dans les cabines, les attouchements des corps uns et des autres à la piscine, on est dans le négatif lugubre du Swinging London qui sévit à l’époque dans les quartier hype de Londres comme Soho dans lequel Mike ira traquer Susan une nuit. Du Swinging London, l’actrice principale en vient, Jane Asher, superbe en ciré jaune long, bottes blanches et minirobe, cheveux roux, frange épaisse, regard cuivré, c’est à l’époque la fiancée de Paul Mc Cartney, utilisée ici perversement à contre-emploi.Sur une BO assez exceptionnelle, pop folk de Cat Stevens (« But I might die tonight »), rock expérimental du groupe Can (« Mother sky »), des tâches couleurs criardes (rouge, jaune, vert) trouant la grisaille des bains publics, on s’enfonce sans s’en rendre compte dans un univers instable et névrosé sous la langueur ambiante. Bien que le film soit très daté, c’est une oeuvre emblématique de la liberté de ton et de l’audace des seventies.Roman Polanski avait filmé « Dead end » (« Cul-de-sac »), son ami et compatriote Skolimowski a réalisé « Deep end » (à la fois le fonds de la piscine et le quartier décrépi de l’East end à Londres). A noter que le précédent film de

Skolimowski, « Le Départ » (1967) avec Jean-Pierre Léaud, à l’époque prototype du jeune homme rêveur en proie des amours impossibles, film que je n’ai malheureusement jamais pu voir, était, d’après le réalisateur, le pendant de « Deep end » traitant du même sujet.

Notre note

(4 / 5)

(4 / 5)

1 Comment

[…] créatif, extrêment bien filmé, cadré avec soin, sombre même si moins sombre que son pendant, « Deep end » (les 2 films parlent de l’initiation amoureuse d’un jeune homme qui se cherche), […]